Die Eisheiligen: Frost im Mai immer seltener

Mamertus, Pankratius, Servatius, Bonifatius und Sophie – diese Namen sind vielen bekannt, schließlich machen sie praktisch in jedem Jahr auf die eine oder andere Art von sich reden. Diese fünf Menschen lebten im vierten und fünften Jahrhundert. Zwei waren katholische Bischöfe, drei von ihnen gingen als christliche Märtyrer in die Geschichte ein. Sie wurden allerdings erst Jahrhunderte später vom Papst heilig gesprochen, zudem erhielten sie jeweils einen Ehrentag zugewiesen. Im Mittelalter war die Landwirtschaft und der Ertrag der Ernte essentiell für das Leben und Überleben der bäuerlichen Bevölkerung, mehr oder weniger regelmäßig auftretende Wettereignisse wurden mit Lostagen verknüpft. Späte Kaltlufteinbrüche konnten die ausgesäten Pflanzen schädigen und so im weiteren Verlauf des Jahres für Hunger sorgen.

Eine Zeit der Kontraste

Beim Wort Frühling stellt sich bei vielen Menschen ein Bild von Sonnenschein, blühenden Blumen und zwitschernden Vögeln ein. Doch tatsächlich ist das Frühjahr eine Zeit des Wechsels und großer Veränderungen. Aus dem Winter heraus sind die Gewässer noch kalt und in den höheren Breiten gibt es noch viel Kaltluft. Mit dem allmählich höheren Sonnenstand steigt auch der Energieeintrag mehr und mehr an. Dabei erwärmen sich die Landmassen deutlich schneller, als die Meere und Seen. Diese differentielle Erwärmung ist sowohl auf regionaler als auch wie globaler Ebene der Motor für jegliches Wettergeschehen: Temperaturunterschiede führen unmittelbar zu unterschiedlichen Druckverhältnissen, es bilden sich Hoch- und Tiefdruckgebiete. Kaltlufteinbrüche sind dadurch auch im späten Frühjahr nichts Ungewöhnliches. Und das war eben auch schon im Mittelalter so, zusätzlich überlagert von klimatischen Schwankungen wie etwa der kleinen Eiszeit (v.a. 16. und 17. Jahrhundert). Glaube und Kirche spielten für die Menschen eine maßgebliche Rolle und prägte das Leben in allen Belangen, sie orientierten sich an Lostagen und baten bei Problemen und Nöten unterschiedliche Heilige um Hilfe. Auch sonst nahmen diverse Bauernregeln damals ihren Ursprung.

Nun kam es allerdings zur Gregorianischen Kalenderreform. Sie ist benannt nach Papst Gregor XIII., der 1582 die Umstellung vom Julianischen Kalender mit einer päpstlichen Bulle verordnete. Die Reform hatte den Zweck, ein weiteres Auseinanderdriften von Kalender- und Sonnenjahr und die zunehmen falsche Datierung der Osterfeiertage zu verhindern. Wenn man diese Verschiebung mit in Betracht zieht, liegen die Eisheiligen eigentlich zwischen dem 19. Mai und dem 23. Mai. Wer als Eisheiliger gilt, ist aber ohnehin regional unterschiedlich!

Regionale Unterschiede

Den Start macht in jedem Jahr am 11. Mai Mamertus. Streng genommen muss allerdings gesagt werden, dass Mamertus nur in Norddeutschland zu den Eisheiligen gehört. In Süddeutschland, Österreich und der Schweiz wird oft der Tag des Pankratius als Start der Eisheiligen bezeichnet. Dafür folgt bei uns am Ende die Kalte Sophie, welche dagegen weiter im Norden nicht mehr dazu gezählt wird. Eine mögliche Erklärung für die Verschiebung zwischen Norddeutschland und dem Alpenraum ist, dass ein allfälliger Kaltluftausbruch meist von Norden her kommt, und somit die Schweiz und Österreich später erreicht.

Meteorologische Singularität?

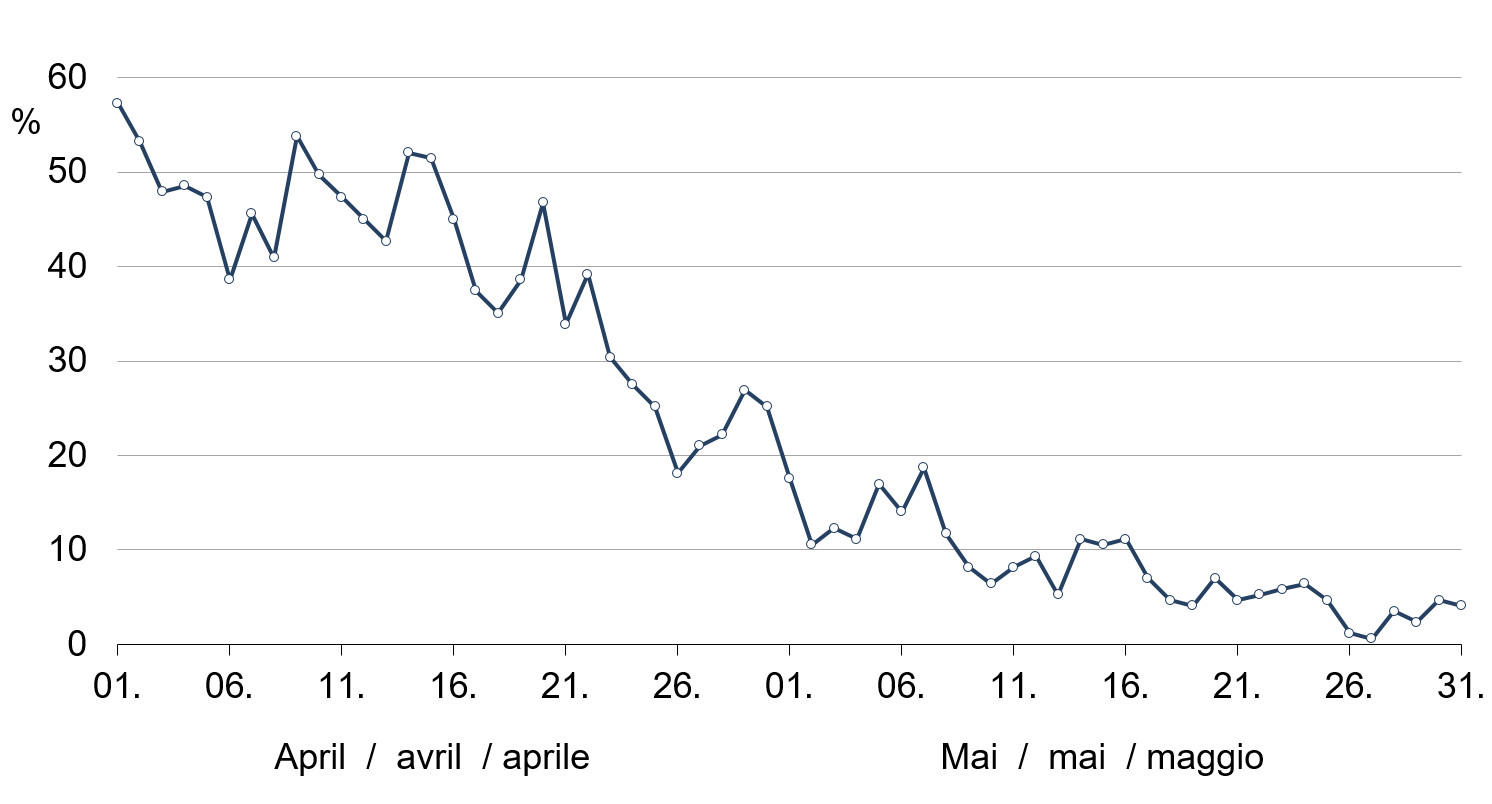

Die Eisheiligen werden als eine sogenannte meteorologische Singularität wie etwa auch das Weihnachtstauwetter bezeichnet, darüber herrscht aber selbst unter Meteorologen keine Einigkeit. Wie oben beschrieben sind Kaltlufteinbrüche im Mai nichts Ungewöhnliches, allerdings treten sie auch nicht in jedem Jahr auf. Laut einer Statistik der MeteoSchweiz gibt es in der Schweiz keine Häufung von Tagen mit Bodenfrost (oder sogar Luftfrost) während der Eisheiligen, sondern die Wahrscheinlichkeit und Häufigkeit nimmt im Verlauf des Monats stetig ab. Demnach wäre ein Kaltlufteinbruch zur Zeit der Eisheiligen reiner Zufall.

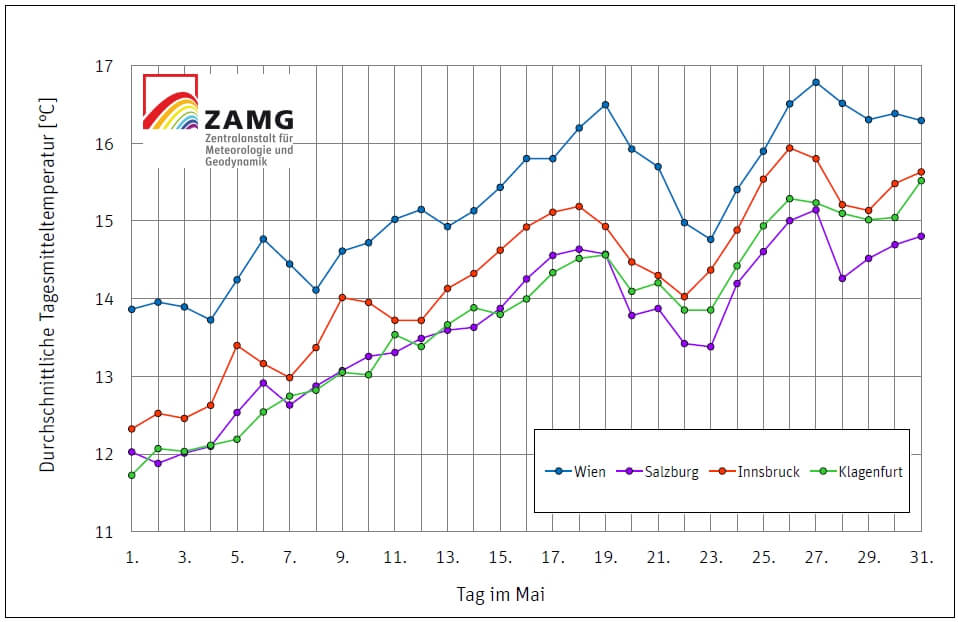

Laut eine Auswertung der ZAMG gibt es im 50-jährigen Mittel aber einen Rückgang der mittleren Tagesmitteltemperatur nach dem 20. Mai. Das Datum passt zu den Eisheiligen: Im Zuge der Gregorianischen Kalenderreform wurden ja zehn Tage ausgelassen, damit haben sich die Namenstage im Kalender um etwa zehn Tage von ihrem meteorologischen Eintreffen entfernt. Demnach bringen die Eisheiligen zwar meist keinen Frost, aber einen Temperaturrückgang. Man könnte die Eisheiligen also als den letzten nennenswerten Kaltlufteinbruch im Mai vor dem Frühsommer bezeichnen, auch wenn Frost meist kein Thema mehr ist.

Spätfrostgefahr und Klimawandel

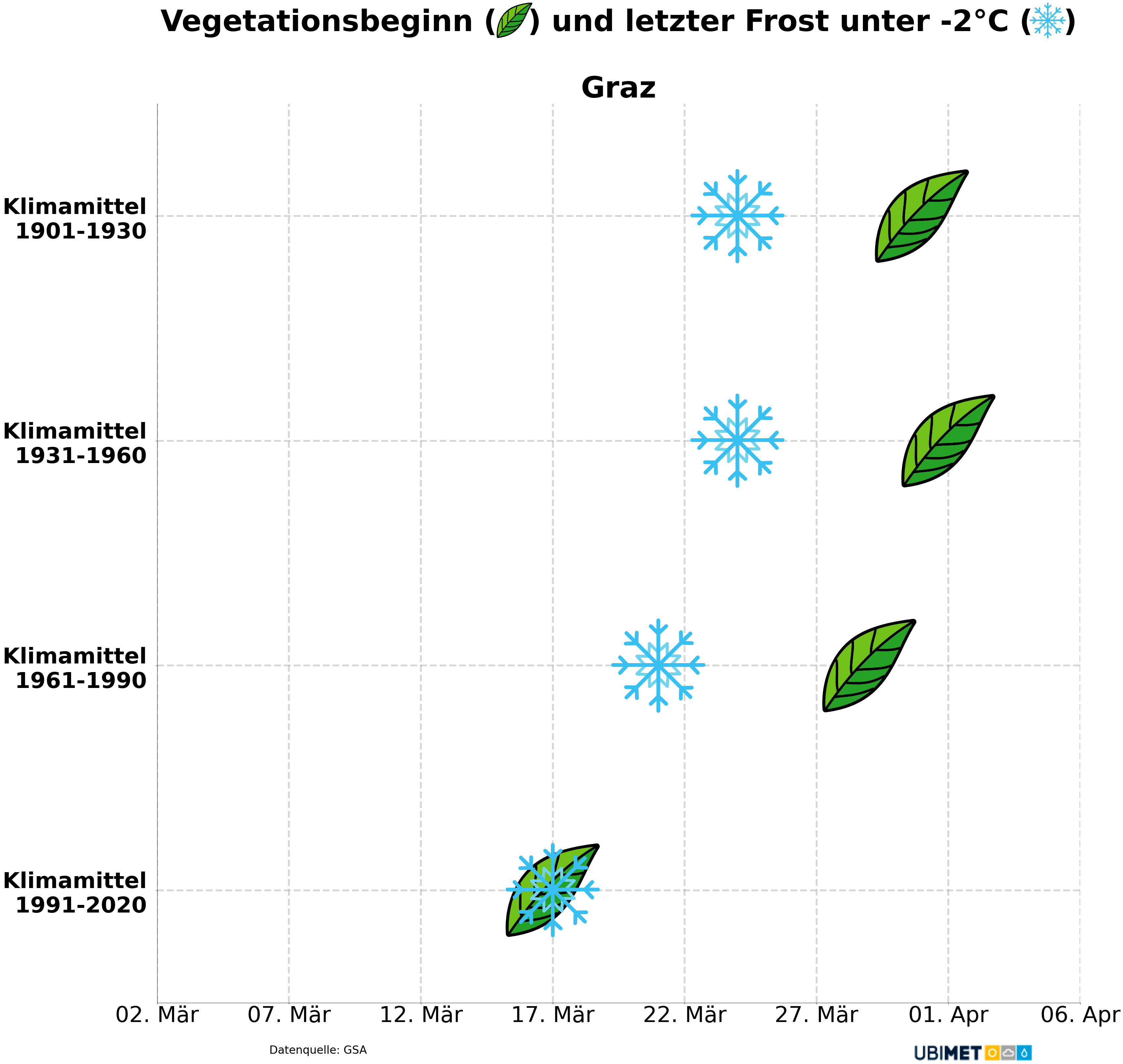

In den vergangenen Jahren sind die Eisheiligen oft ganz ausgeblieben und allgemein treten Fröste in tiefen Lagen im Mai kaum noch auf. Mitunter wurden die Eisheiligen bei sommerlichen Temperaturen auch schon zu „Schweißheiligen“ umgetauft. Deshalb ist die Frage berechtigt, ob man eigentlich noch von einer echten Singularität sprechen kann. Manche Meteorologen führen die Veränderungen auch auf den Klimawandel zurück, denn mit der stetigen Erwärmung der globalen Atmosphäre fallen auch Kaltlufteinbrüche im Mai immer weniger frostig aus. Tatsächlich findet der durchschnittliche letzte Termin mit nennenswertem Frost immer früher statt.

In der vorindustriellen Zeit haben Kaltlufteinbrüche noch bis etwa Mitte Mai im Flachland manchmal für Frost gesorgt. Dafür waren damals Kaltlufteinbrüche im April weniger problematisch, weil es damals meist einen späteren Vegetationsbeginn gab und die Pflanzen dadurch im April im Vergleich zum heutigen Klima weniger frostgefährdet waren. Für die Landwirtschaft ist heutzutage dagegen vor allem der April kritisch, so kam es auch heuer in der zweiten Aprilhälfte in weiten Teilen Mitteleuropas zu erheblichen Frostschäden. Mehr Infos zum Thema Wärmesumme, Vegetationsbeginn und Spätfrostgefahr findet man hier sowie hier.